|

管理员

|

1#

大 中

小 发表于 3-11-2019 12:01 显示全部帖子

当历史遭遇科学,为什么中国古代没有科学只有技术

---老何刷三观 从修身治国平天下到锻炼身体保卫祖国,中国文化中存在着更深蒂固的功利性,在这样的环境中科学就难以找到栖身的土壤。读书是为了科举,读书是为了高考,在严酷的升学压力下,很多孩子从少年时期就冥灭了对未来和科学的向往。这和古代科举可谓一脉相承,造就了历代精英阶层的极端功利和短视。在此环境下“真知”是什么,就已经不重要了。远自战国时代,连年的战争就使得功利主义完全盖过了对真知的追求,自秦始皇以后,中国文化中就没有出现特别重要的哲学家了。这种功利主义到了明清时期政治文化中则变为更为恶劣的门派政治或地域联盟。而到了明代晚期由于既往的儒家文化难以为继,相继出现了一些类似王阳明顾炎武这样的大家,在那个动荡的年代给中国的哲学带来了一线曙光,但是这一切又被清代的八旗统治所打断。今天对于负责任的历史学家因该本着这样的一种态度来研究历史:

知识只对真理负责,不对考试负责;历史只对真实负责,不对感情负责!

当我们讲历史的时候不能因为只有1个人夸你99个人骂你,你就说太阳是西边出来的,或者说出中国恐龙不咬人这样的昏话。

历史是世界观的基础,所以也是各种势力各种学派争夺的对象,但是历史的核心还在于其真实性。如果曲解了历史必然会使得读者的世界观发生扭曲。为了面对不同意见的非难,我们必须把历史的研究建立在更为坚实的科学和逻辑的基础之上,只有这样真实可信的历史才能在各种势力的洪流中屹立不倒。科学的魅力在于,如果是经过严密的推理得出的结论,你要否定他就要否定这个推论的基础即那个作为前提存在的公理。而这个公理一般是被普遍接受的,例如我们熟知的欧几里得共设和公理:凡直角都相等。等于同量的量彼此相等。还有:等量加等量,其和仍相等。整体大于部分……。就人文领域而言,也有很多近乎不言而喻的基本公理,则是诸如法律面前人人平等,任何人都无法突破诸如寿命这样的生理的限制等等基本公理,如果一个人文理论的论断最终和这些基本的公理相矛盾。这个论断就必然是错误的,比如宣称皇帝万岁。

同时我们务必要保留严格的自我的审视的能力,一个科学论证的前提就是要自我怀疑,只有说服别人之前首先要说服自己,并对反对自己的论点做出合理的解答,我们才能初步肯定我们得出的结论。我们也要看到目前技术上的一些局限性,比如一些实验数据可能有多种解读,对数据的解读也是一个高度专业的问题,即便是专业学者在某些领域也会有很多意见分歧。但是科学的好处在于可重复,可以通过实践反复修正,而这些修正也都是建立在严密的逻辑基础之上的。所以。我们依旧认为科学的证据远比一些模糊的没有严密逻辑支持的推测和附会更为可靠。

说道事实和世界观的问题,如果不了解世界,何来世界观呢?不了解世界的历史,你怎知中国的历史?达尔文环游世界才能写出《物种起源》这部划时代的巨作,西方近代的社会科学的进步也是建立在西方的全球扩张时期的全球化的视野之上的。没有人类学的笔记卢梭是想不出“高傲的野蛮人“这样的念头的,没有人类学的记述,卡尔·马克斯也无从了解原始社会和奴隶社会也不会写出他的宏大的政治经济学著作。没有宏观的视野,人们对事物的理解必定是盲人摸象般的支离破碎的。四书五经成为两千年的基础教材,形成了中国文人的思维固化。这种固化是全方面的从学术到生活,可以说无所不在。

在这个时期西方的文人们的视野和中国的书生们存在着巨大的差距。

著名物理学家杨振宁在一次会议上谈到近代科学为什么没在中国萌芽时说,欧几里德的《几何原本》是人类第一次把推演法规律化,对近代科学产生了无法估量的影响。他指出徐光启翻译《几何原本》时,牛顿还没有诞生,可惜那译本在200多年间并没在中国发生应有的影响,所以推演法没在中国生根。他认为近代科学没在中国生根有4个原因,其中之一是《易经》影响了“中华文化的思维方式”,使得中国没有发展出规律化的推演式思维方式,影响到近代科学没在中国萌芽。

我们在读像《易经》《左传》这样的经典时,也可以看到书中时时处处都充斥着混乱的逻辑和武断的价值判断。这种武断的价值判断,至今这种蛮横而武断的价值判断还充斥着当今的中国社会。比如,古代皇帝们武断的认为;自己能坐上皇帝宝座是受到上天的眷顾,自己就是上天的儿子,代表上天统治王朝。天地君亲师,任何上一级都代表着不容置疑的真理,老师习惯于教训学生,皇帝习惯于教训臣子,官僚习惯于教训下属,父亲习惯于教训儿子,这些教训看似义正词严,有的甚至被载入史册。但是这些训斥的前提都是,居高临下的压迫乃至武力的威慑。数千年来人们习惯于引用孔子、孟子、老子的观点,却从来不屑于从一个简单的公认的基本原理,来推演出一个复杂的事件的正确与否,这或许正是传统哲学数千年来原地转圈的病因。

在古代社会古希腊对于几何的爱好之普遍,是当时其他国家难以比拟的。著名的古希腊哲学家柏拉图书院门上写着:“不懂几何者不得入内”。欧几里德《几何原本》的伟大之处在于,以极少的公理为起点通过逻辑推演的得出结论。就逻辑的严谨性而言,中国古代的几何研究从未达到那样的水平。时至当代,由于数学是高考的重要学科,在中国即便是社会科学的学者也大多经过严格的数学训练,但是他们中的多数人只是把数学作为通过高考的手段,而很多文科生走上社会后就却忘记了逻辑推演在人文领域也同样的重要。逻辑混乱的文化是诡辩和轻信的天堂。轻信征服者、统治者和轻信儒学师长是传统中国传统文化的顽疾。众口烁金,文人习惯于埋头书斋皓首穷经而不去探寻真理。终日忙于同门派师长周旋而忘记悟道和求真的初心。

另外一个方面,久远的农耕文化让我们把守土而居认为是理所当然的事情,这在历史的研究上就容易犯刻舟求剑的错误。比如在研究商代以前君王的历史中,理所当然的认为这些古老的传说都是发生在中国,殊不知在即便在史前时代大迁徙也是一个持续不断的洪流。人类是一种喜爱迁徙的动物,人类史就是迁徙的历史。每一个民族或国家都是由一个又一个的部族融合而成的。那些传说和故事只是漂浮在历史的长河中的一艘艘小船上的划痕,我们怎么能以这些小舟的停靠的地点来追溯那些曾经落入历史长河中的宝剑?

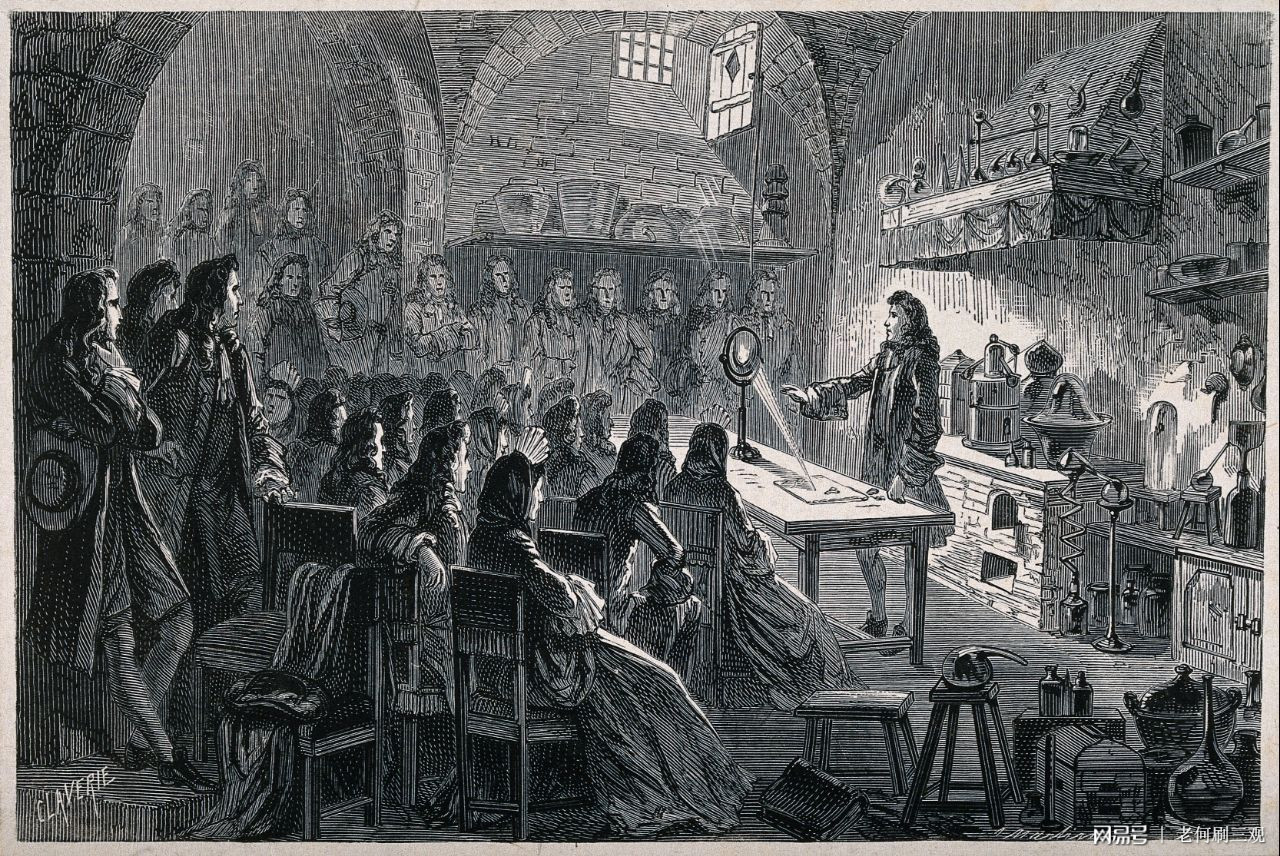

牛顿在演示光学实验

谈到科学,科学的另一个重要基础是实证主义,实证主义强调,知识必须经过观察和验证获得,而不能脱离实际的先入为主。这在中国史前史的研究中尤为重要,在讨论中国的史前历史的时候,我们不能用无法证实的传说来证明史前的社会的事件。这就犹如西方人早就不用圣经中的上帝造物来述说史前历史一样。19世纪初,西方社会对史前史毫无概念的人多数都信仰《圣经》中的年表,把《创世纪》视为信史。18世纪末,一位主教推测地球是在公元前4004年被创造出来的。现在看来,我们会觉得这个结论滑稽可笑,不仅仅是因为时间过于短促,也因为它过于精确。后来的西方历史学家探索史前史起源之谜的意义,就在于确认漫长的圣经之前的史前史的存在,就意味着拒绝接受教会声称的世界是从公元前4004年开始的《圣经》年表,从而也就意味着理性战胜了迷信,在一些地方一些领域科学战胜了宗教。人们现在对1860年那场生物和进化论战仍感兴趣,并视其为体现了当时各种社会价值冲突的一个缩影。我们在谈论中国史前时代的历史时,首先要以考古发现以及相关的科学分析结论为基础。因为任何传说和故事都是史前萨满宗教或者祖先崇拜的衍生物,这些故事的首要作用是史前宗教的载体,这些故事是为了证明神的存在而被编造出来的,这些人为编造的史前事件完全不存在可以证明或者可以证伪的可能。

在二十一世纪的第二个十年,如果有历史学者依旧用三皇武帝,大禹治水、夏桀、后羿这样的故事来讲中国的史前史,应该是一件让人感到非常难为情的事情。因为,这和二百年前西方教士用《圣经》来讨论欧洲的史前历史一样的落伍。同时,我们也看到,虽然一些事前史学家一方面并不拒绝接受考古学的成果,但是同时却在做着毫无联系的生拉硬拽的工作,比如把某某遗址附会成是黄帝部落的某某遗址说成是炎帝部落的,而得出这样的结论的证据居然是一些战国甚至是汉代的一些古籍。这样的做法和二百年多前教士引用《圣经》又有何分别?

在二十一世纪的今天我们必须要以全球化的视野来理解中国史前文明和史前世界的关系。

|